Buio.

Luce.

Buio.

Le coperte mi soffocano. Sento il cuscino madido di sudore ma non riesco ad aprire gli occhi né a muovere le mani. Il mio corpo non mi risponde. Sono costretto a letto.

Avverto mia figlia starmi accanto, percepisco la sua presenza, la sento accarezzarmi e sussurrarmi quei versi che mi piacciono tanto del mio amico poeta…

Riderei se potessi, a pensare a come mi aveva salutato quel giorno alle terme, pieno di speranza per il suo avvenire nella Capitale, mentre uno schiavo egizio (certo raro in una terra che fino a pochi anni fa era chiamata Gallia) si preparava a massaggiarci la schiena, usando oli così profumati che non meraviglia l’ossessione del traditore Marco Antonio per quella terra lontana. «Basta farsi amico qualche leccaculo di Augusto e in un attimo avrò le mie opere in bella vista sugli scaffali della Biblioteca Palatina, i miei versi ripetuti a memoria da tutti i mocciosi romani, vecchio mio, credi a me!»

Era anche meno ubriaco del solito mentre parlava, con i suoi capelli brizzolati tutti arruffati e la toga sgualcita, indegna di un patrizio di Altinum, tenuta per assurdo in molto maggior conto (evidentemente rispettoso del suo significato) dal suo «Eroe, Dio ed Olimpo lontano da quella cagna di mia moglie», un giovane lenone greco – oh, venerabile Catone, come furono sciocchi i Romani a non darti ascolto! – che con le sue dita sottili, certo abituate a ben altri tessuti, era solito ripiegarla con cura su uno sgabello prima di chiudere le lerce tende nell’alcova del lupanare.

Ma si sa, il princeps non è uomo che si possa sperare di ingannare, tantomeno se chi ci prova è un provinciale (seppur cittadino romano) che puzza e ha gli occhi arrossati di vino…

Proprio mentre penso all’abbraccio che diedi al mio amico sotto le mura della città, dopo averlo aiutato a scendere dalla carrozza con gli occhi rossi (di lacrime, una volta tanto), intento a biascicare indicibili anatemi contro il vendicatore di Cesare e quegli odiosi ruffiani di Marone, Flacco, e altri che non riuscii ad intendere, mia figlia mi lascia per andare a filare e a dirigere le serve.

Come saresti orgogliosa di lei, della donna che è diventata, mia amata moglie! «Ubi tu Caia, ego Caius», ti recitai nel caldo talamo la prima notte di nozze, scimmiottando la formula che avevi dovuto pronunciare poche ore prima e che sapevo non sopportavi, spirito libero com’eri, e com’è ora la nostra opera più bella…

Quanto fui ingiusto a disperarmi una volta scoperto che avrei cresciuto un’unica figlia femmina, nonostante la maga a cui ci eravamo rivolti ci avesse assicurato sarebbe nato un maschio! Ma lo sai, mio fratello Publio mi era appena stato strappato (certamente da Proserpina, rapita dalla sua bellezza) e io mi tormentavo, sicuro com’ero che non sarei riuscito a dare un continuo alla gens Acilia…

E chissà se approvi il mio accordo con il mio, con il nostro futuro consuocero… È un decurione come me, sì, e con un patrimonio notevole, ma quel suo figlio, più bestia che uomo, saprà apprezzare una donna emancipata come nostra figlia? Oppure, portatala in braccio oltre la soglia, la sbatterà sul letto e le strapperà il suo fiore senza riguardo, incurante dei suoi gemiti?

«Saranno anche inferiori per natura, ma se vuoi vivere a lungo, Lucio mio, non prendere mai a schiaffi una donna!» diceva sempre mio nonno Manio. E forse aveva ragione, se penso allo scandalo della figlia di Augusto, Giulia, arrivato perfino qui da noi, alle pettegole orecchie degli altinati (com’è vero che in ogni buona famiglia ci dev’essere una pecora nera, moglie mia).

Mio nonno…

Un uomo tutto d’un pezzo, Manio Acilio, un mercante laziale abilissimo, capace persino, scherzava, di vendere orzo e fieno ai “muli” di quel grande homo novus, Gaio Mario, ma a cosa gli è servito, dopotutto? Ora lo custodisce la terra, ridotto in cenere, protetto da una sepoltura semplice, spartana, quasi rozza, come piaceva a lui.

Se penso a quel suo termine in molassa, così sgraziato, per il quale si era rifiutato di andare a sentire i prezzi di un lapicida degno di questo nome, preferendone probabilmente uno itinerante per pochi soldi (anche se sospetto se lo sia inciso lui, tanto bassa è la qualità, con le lettere tutte storte e che si leggono a fatica e la s scritta nel venetico della nostra patria d’adozione, vecchio scaltro e ruffiano che non era altro)…

«L’importante è che si legga, e che chi passa ricordi il mio nome!» mi urlava agitandomi il bastone contro, saettando lampi degni di Giove dai suoi stretti occhi astuti di mercatore, imprigionati in un volto scavato dalle rughe (su cui dopo di nascosto ho speso tante lacrime e baci), mentre, giovane, lo prendevo in giro e fuggivo dal legno nodoso, che certo non si sarebbe fatto problemi ad usare, uomo com’era di un’altra epoca…

M(anius)

Acil=

ius.

Manio

Acilio

E presto lo raggiungerò, benevolo manes anch’io, ormai l’ho capito.

Queste paralisi sempre più frequenti, queste febbri sempre più calde… Nei brevi momenti di lucidità, il medico mi riferisce dei miei deliri, dei vigili (gloria al nostro principe, che per primo li istituì nella sua Roma) chiamati per tenermi fermo a letto, prima che io possa far del male ai miei cari o a me stesso.

Ma non ho paura. Sono pronto. Ho già pagato il lotto sepolcrale, il più esteso della zona, ho assoldato flautisti, prefiche e vespillones con le loro fiaccole, e dato istruzioni perchè gli iusta vengano compiuti nel migliore dei modi possibili: la porca praesentanea è bella pasciuta, e scommetto che al banchetto funebre la sua carne basterà a nutrire anche tutti quei parenti che non sapevo di avere, ma che in ogni famiglia si presentano puntuali come le Parche, al momento della spartizione dell’eredità.

Uno si è già mostrato, il servo che l’ha accompagnato da me pensava non fossi cosciente, ma io l’ho sentito, eccome, stringermi il polso per vedere quanto ancora doveva aspettare. Se penso che mentre questi parassiti festeggeranno, io dovrò accontentarmi di latte e fave! Spero che qualcuno, magari proprio il mio buon poeta, annaffi di nascosto con una bella coppa di rosso Falerno la mia tomba…

Grazie agli Dei, è già pronta.

I lapidari dell’officina a cui mi sono rivolto mesi fa l’hanno finita, e sono riuscito a vederla, trasportato in lettiga dai miei schiavi, imbaccuccato in queste stesse coperte di lana che adesso mi danno il tormento, ma allora mi proteggevano dal freddo del tramonto. È stato bello stare lì, mano a mano con la mia bambina, nel silenzio del cortile rotto solo dallo scrosciare della fontana, con gli operai a capo chino, in segno di rispetto per un uomo che vede per la prima volta colei che sarà l’unica e vera sua compagna nell’eternità…

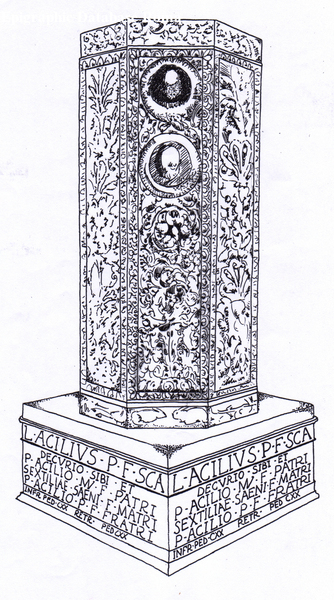

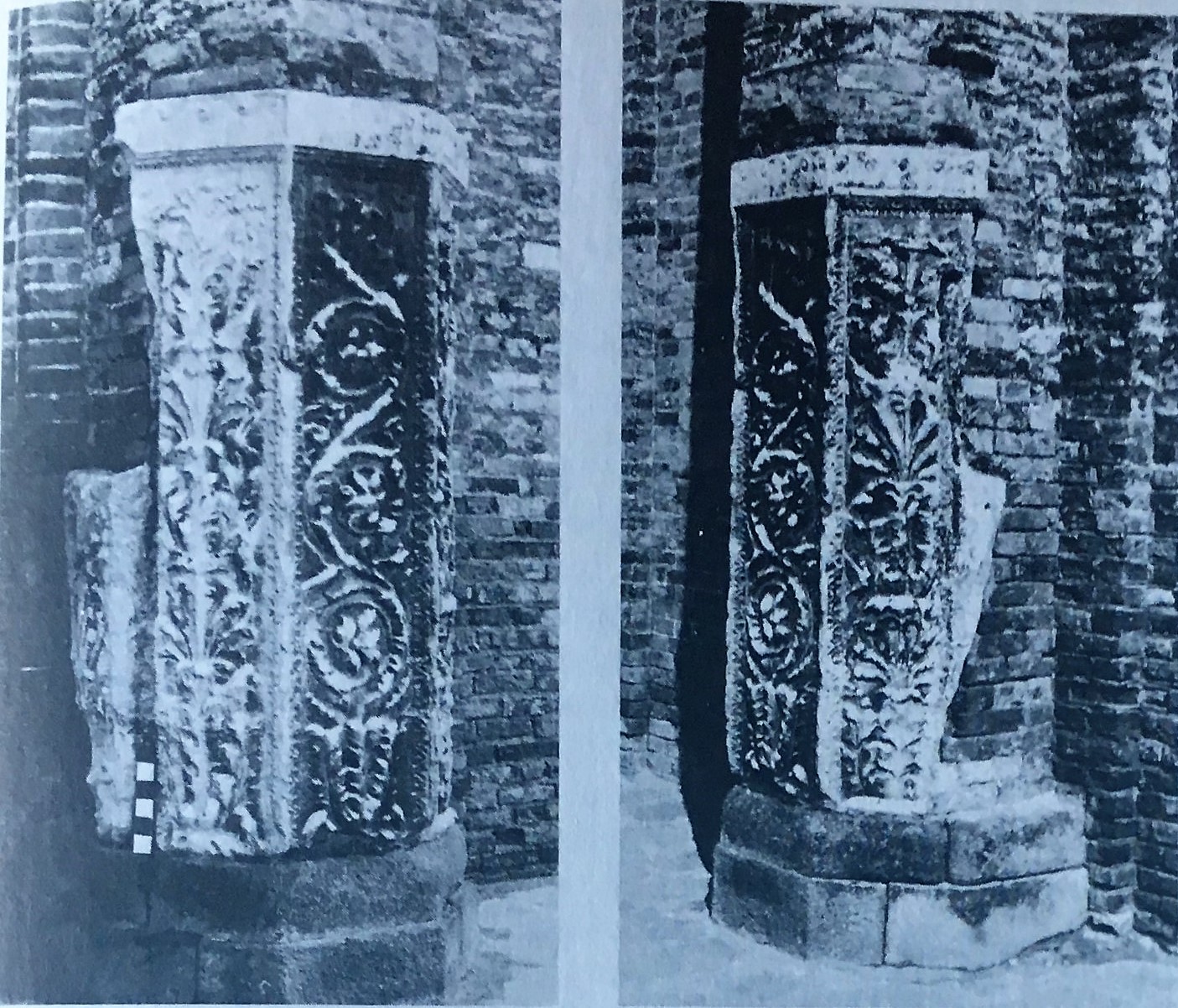

Solo io e la mia urna a cassetta, quadrangolare, con lettere rosse come il sangue e fredde come il marmo (anche se in omaggio a mio nonno ho dato ordine che si usasse semplice pietra), mentre un po’ indietro, quasi a proteggermi dagli sguardi curiosi dei servi, il pilastro funerario che ho voluto ne catturava l’attenzione con i suoi clipei e il suo richiamo bucolico: com’è stato strano vedere i bambini accarezzare scherzosamente i coniglietti alla base (ah, fortunate creature! Umili, eppure qui nunzi del mio Eterno) e toccare curiosi i rilievi vegetali, giulivi nella loro giovinezza e forse consci che di questi pezzi di pietra lavorata ne avrebbero viste a decine dopo quel giorno, mentre probabilmente erano gli ultimi per me, salutato proprio allora da una civetta e da un corvo che cantavano dall’alto di un cipresso e di un tasso, e da quella pioggerella tipica dell’autunno che iniziava a cadere…

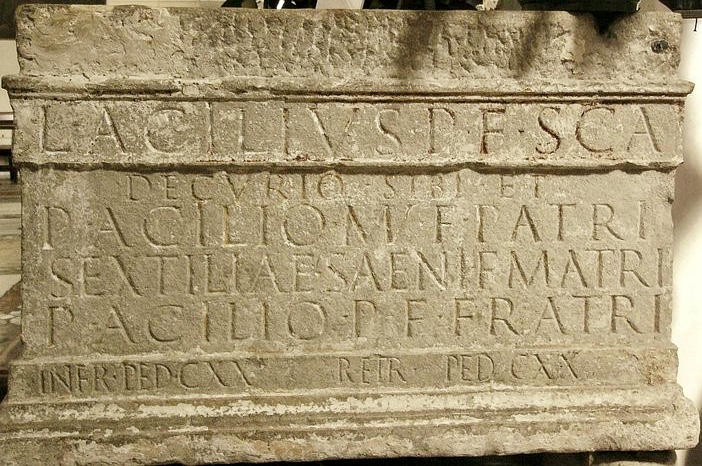

L(ucius) Acìlius P(ubli) f(ilius) Sca(ptia)

`decurio sibi et´

P(ublio) Acìlio M(ani) f(ilio) patri

Sextiliae Saenì f(iliae) matri

P(ublio) Acìlio P(ubli) f(ilio) fratri

`in fr(onte) ped(es) CXX retr(o) ped(es) CXX´.

Lucio Acilio figlio di Publio della tribù Scaptia

costruì a se stesso decurione e

al padre Publio figlio di Manio

alla madre Sestilia figlia di Saeno

al fratello Acilio figlio di Publio

CXX piedi in fronte CXX piedi in retro

Vi ho già traslato le ceneri dei miei amati genitori e del mio povero fratello, e aspetto solo un segno per raggiungerli.

Dolce madre, finalmente mi ricongiungerò con te e nonno Saeno, che sempre opponeste alla decisione e spregiudicatezza di noi Acili una dolcezza e una nobiltà d’animo molto rare, soprattutto di questi tempi…

Mi accoglierai, fiera di tuo figlio, di quello che ha fatto, di chi è diventato?

D’un tratto non sudo più. Sento come un freddo irradiarmi dalle mani in tutto il corpo, con una lentezza che mi culla, quasi un refrigerio per la mia pelle arsa. Mi pare di sentire la porta spalancarsi, mia figlia gridare ordini spaventati a qualcuno, una gran calca di persone avvicinarsi al mio capezzale con carezze, baci, dolci parole sussurrate al mio orecchio o tra sé e sé. Tutto rimbomba indistintamente, sento i suoni ma non ne capisco il significato, proverei a sturarmi le orecchie, potessi muovere le mani…

Ma le mani giacciono sul letto, gelide. Me le deve aver prese dolcemente, come si fa con un figlio, Mercurio psicopompo finalmente venuto a prendermi, stando ai raffinatissimi greci…

Dunque è l’ora.

Addio, Altinum mia, ti raccomando mia figlia, abbine cura.

Vedo, non vedendo, che qualcuno mi avvicina un lume al volto…

Buio.

LUCE.

Buio.